Peter Eisenman的猶太紀念館與 Christoph Weber「Facing the Technosphere」的共鳴,那片由冰冷、重複的混凝土碑柱構成的迷宮碑林,沉默而龐大,初看之下似乎與「Facing the Technosphere」展覽相去甚遠。

看似風格迥異,卻在對抗與呼應人類世界的語境下,產生了令人不安的共鳴。Eisenman 的作品,以其冰冷、重複的混凝土柱體,構成了一片非自然的、抽象的「森林」,迫使觀者在迷失中體會歷史的重量。這是對缺席的紀念,透過物質的絕對在場,喚起無法言說的恐怖。

深入探究藝術家使用的媒介,都以獨特的方式觸及了現代人類生存的核心困境

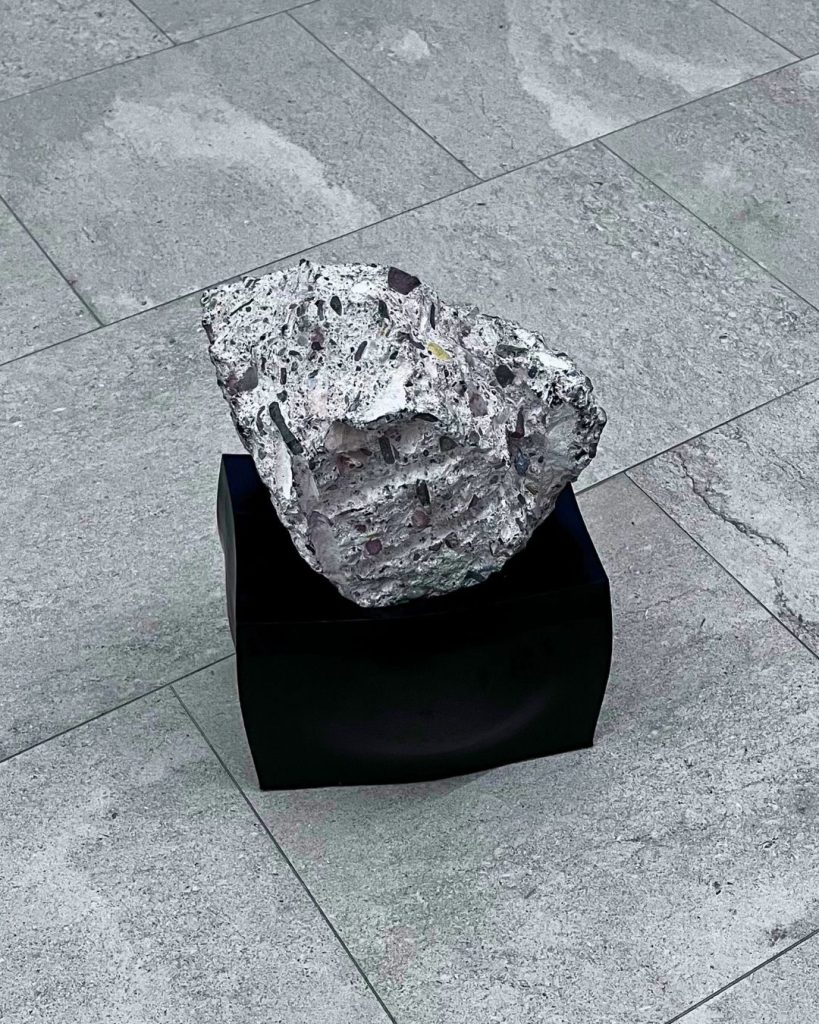

化石連續體,並非傳統意義上的生物化石,而是藝術家運用工業材料(例如展覽中常見的混凝土、鑄鐵)或其他媒材,模擬或轉譯化石形成的過程與形態。

時間的壓縮與並置

作品將過去(化石的悠久時間)與現在(科技文明的快速發展)並置,暗示著當代科技的產物終將成為未來的「化石」,供後人研究與解讀。

物質的轉化與痕跡

Weber 可能著重於物質在時間流逝中的變化與留下的痕跡。工業材料在藝術家的手中被轉化,呈現出類似自然侵蝕、沉積的質感,暗示科技活動對地球物質的塑造與改變。

科技的「地質」作用

作品可能探討科技如何成為新的「地質力量」,如同自然力量一般塑造著地球的表面與物質構成。人類創造的建築、機器、廢棄物,都在以自己的方式成為地球的一部分,留下屬於這個「科技圈」的印記。

脆弱性與永恆

透過模擬化石的形態,作品或許也暗示著當代科技文明的看似堅固,在漫長的時間尺度下也終將歸於沉寂,如同過往的生物與文明一般。

來自垃圾掩埋場的混凝土 ( Concrete from a landfill )

混凝土作為現代工業文明的基石,在此並非以其堅固的結構性示人,而是以「來自垃圾掩埋場」的身份出現,暗示著科技發展所伴隨的過度生產與廢棄物堆積問題。它承載著人類活動的痕跡,是技術圈負面影響的具體證據。

木焦油 ( Wood tar )

作為有機物質燃燒後的殘留物,木焦油帶有原始、粗獷的質感,與混凝土的冰冷工業感形成對比。它既指向過去的自然資源利用,也暗示著轉化與毀滅的過程,是自然界在技術衝擊下的痕跡。

蜂蠟 ( Beeswax )

蜂蠟是自然界精巧而有機的產物,代表著生物系統的智慧與和諧。它與工業材料的並置,凸顯了自然與人造之間的差異,並引發對生態平衡地思考。

石蠟 ( Paraffin wax )

石蠟作為石油提煉的副產品,是現代工業的另一種代表性材料。它的加入,進一步強化了技術圈對自然資源的汲取與轉化。

松香 ( Colophony)

作為天然樹脂,松香的出現為作品增添植物界的連結,在工業與有機之間建立起微妙的橋樑。

透過《Bind》這件作品,Christoph Weber 並非簡單地批判科技,而是以更具詩意和反思性的方式,引導觀者思考我們與科技世界以及自然環境之間複雜且不斷演變的關係。他利用這些看似不相關的材料,創造出視覺上的張力,促使我們重新審視科技發展的意義以及我們在其中的位置。

Memorial to the Murdered Jews of Europe

混凝土不再僅是結構,而是承載著集體傷痛的載體,拒絕被撫平的歷史印記。

Peter Eisenman 的紀念館並非傳統的敘事性紀念碑,它沒有具象的雕塑或銘文來直接告知參觀者歷史。相反,它透過純粹的幾何形式和材質的重複,營造出令人不安、迷失和反思的氛圍。混凝土的粗獷、碑柱的林立,如同技術圈無所不在的數據流和演算法,它們是強大卻難以捉摸的存在,塑造著我們的經驗,卻又常常令人感到疏離和難以理解。

Peter Eisenman的設計拒絕了簡單的答案和直接的紀念,它邀請參觀者進行個人的體驗和詮釋。同樣,「Facing the Technosphere」也鼓勵我們批判性地審視科技對人類的影響,而非僅僅接受其表面的便利和進步。兩者都指向一個重要的課題:在一個日益抽象和技術化的世界中,如何保持我們的感知力、記憶和人文關懷。

Jewish Museum Berlin

柏林猶太博物館建築的建築語彙充滿符號性,外觀呈現碎裂且非直線的「閃電」或「之字形」不規則平面配置,旨在傳達猶太民族顛沛流離的歷史與斷裂感。銳利的線條、傾斜的牆面、以及刻意不設暖氣的混凝土「紀念柱花園」(Garden of Exile)。

貫穿建築核心的「虛空 Voids」——這些高聳、黑暗且難以進入的空心塔樓,象徵著被抹去的猶太生命與文化空白。參觀者必須繞行或穿越一系列狹窄、傾斜的走廊,才能瞥見或感受這些「虛空」,這種空間體驗極具感染力,迫使人們面對歷史的沉重。

藝術家與設計師都選擇了混凝土這種具有雙重性的材料。它既是現代工業的象徵,代表著效率、理性與大規模生產;同時,它也具有原始的、如同岩石般的堅固與持久。Libeskind與 Eisenman 利用混凝土的冰冷與重複,營造出非人性的、令人不安的氛圍,迫使我們直面歷史的殘酷。Weber 則透過混凝土與有機物質的對話,揭示了技術與自然之間複雜而緊張的關係。

三者的作品都以其強烈的物質性,迫使我們凝視由人類自身所創造的、既強大又潛在危險Technosphere。混凝土,作為他們共同的語言,承載著歷史的重量,也指向著未來的挑戰。

文 / NUANCE&FORM

[…] The Technosphere in Architecture: Eisenman and Weber’s Concrete Interpretations […]

[…] The Technosphere in Architecture: Eisenman and Weber’s Concrete Interpretations […]